基创双驱,情景赋能

2025届广州一模物理快评

为华未来教育高考改革研究委员会

为华未来教育高考改革研究委员会物理专家团队认为:本次考试难度与2024届广东高考基本持平。

命题特点可总结为以下三点::教材为本,强化基础,主干知识全覆盖,着重对核心物理概念、规律、思想和方法的考查,并且注重回归教材,教材原型占比高,如第1题的太阳内部核聚变,第2题的全反射,第4题的卫星变轨,第7题的电磁感应现象,第8题的电磁炮,第11题实验电流表内外接法,合力的变化规律,变压器的工作原理,第14题的冰壶碰撞问题,均来自于课本的基本情境和模型。

注重情景化出题与创新,科技融合,紧贴生活实际和热点实事,如第13题的农药抽液原理,突出物理与生产生活,第5题交流电,第7题的电磁感应是在课本原情景上进行创新。兼顾能力分层与思维进阶,如涵盖近60%的基础,同时也注重高阶思维选拔,例如第12题光电门创新实验,第15题第三问的分类讨论思想,区分逻辑严谨性与数学平面几何的运用水平。充分体现出高考评价体系“一核四层四翼”的要求,突出了应用性,巩固了基础性。

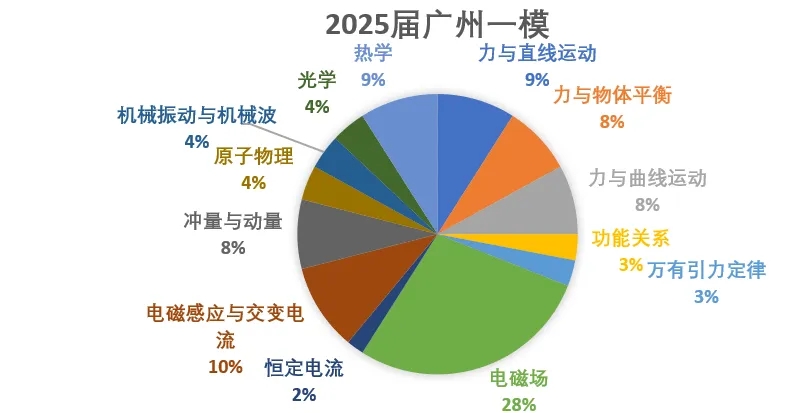

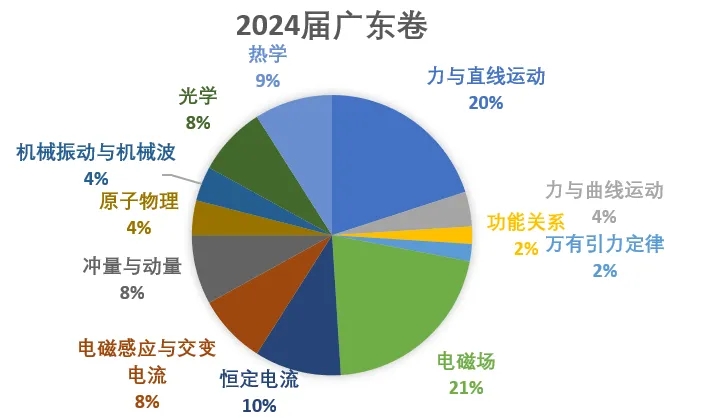

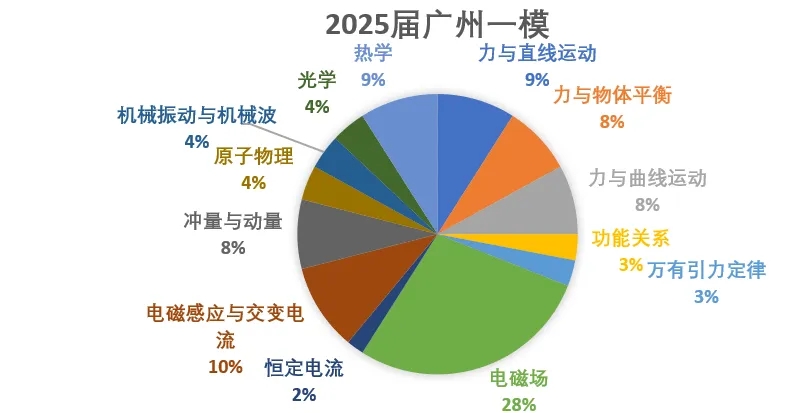

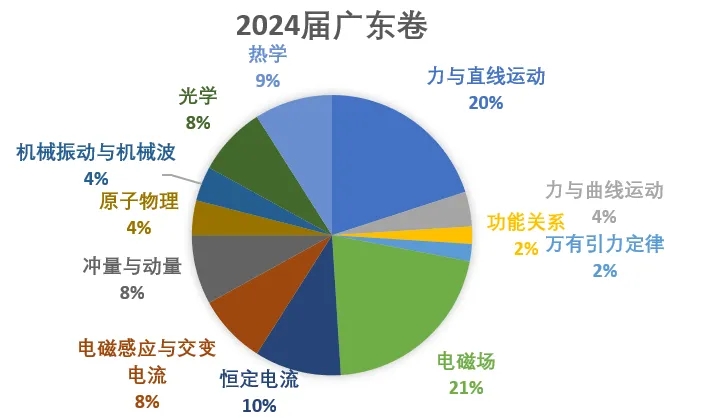

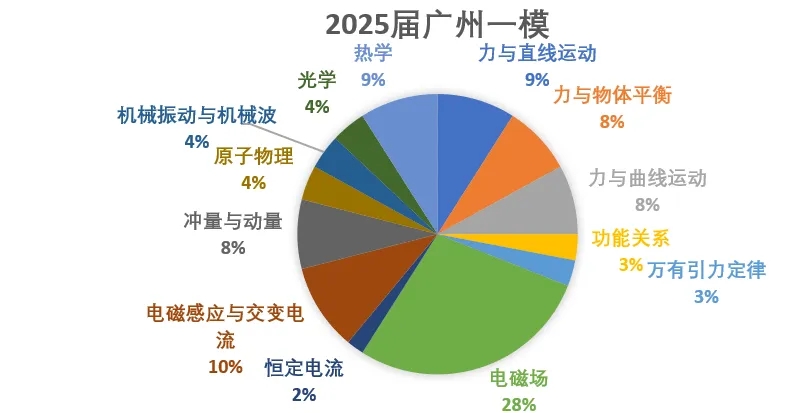

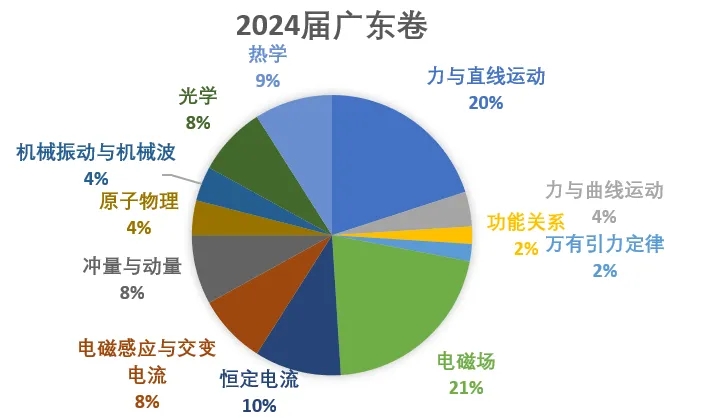

试卷模块占比

模块占比调整:减少力学直线运动模块,增加恒定电流模块;

实验题创新:第一道实验题设置三个独立小实验;

题型延续性:热学仍作为第一道计算题。

2025年与2024年考点统计对比

试卷各部分分析——题目情境化,模型生活化

①选择题:

本次广州一模物理选择题难度适中,主要考查学生对基础知识的掌握程度,延续回归课本和情景化出题的趋势,从教材和生活实际情景当中提炼出物理模型并进行创新,体现对物理核心素养中基本观念、科学思维等的要求。选择题一共10道题,7道单选,3道多选。

第1题的核聚变,第2题的全反射,第3题的地震波,第4题的卫星变轨,第8题的电磁炮,第10题的承重装置,均来自于课本的基本情境和模型,回归课本。第5题基于课本交变电流产生装置进行创新,第6题基于课本弹簧振子创新为弹簧双振子,第7题基于探究电磁感应产生条件进行创新,第9题情境新颖,以带正电绝缘细杆为背景考查电场基础知识。选择题考查内容涉及必修一的运动图像分析、共点力的平衡,牛顿运动定律;必修二的天体运动;必修三的电磁场的性质和电磁感应现象;选择性必修一的简谐振动,选择性必修三的核聚变问题。整体计算量不大,主要以定性分析为主。若学生能够夯实各个章节的基本内容,熟练掌课本基本情境,则可以快速地正确作答。

②实验题:

11:本题分为三小问分别考查电流表内外接法的选择、力的合成规律和变压器铁芯的作用。本题难度不高,基本为原型实验。体现了核心素养中的科学探究的要求。

12:本题以光电门和遮光片的有效遮光宽度为背景的创新性实验,整体难度较大,考查学生对动能定理的应用。需要学生理解题目定义的有效遮光宽度,结合动能定理即可得大小。误差分析建议画图帮助理解D和的关系。对学生的科学思维和科学探究有一定的要求。

③解答题:

13:本题考查了热力学第一定律和理想气体状态方程。用生活中常见的抽液过程,考查学生对日常生活热力学现象的掌握程度,需要学生具备良好的构建模型能力。第一问只需要建立物理模型计算出气体压强即可解决,第二问则是考查学生对理想气体的内能变化和外界对气体做功的正负判断。体现了核心素养中科学思维中的建模要求。

14:本题借助冰壶运动,考查学生运用动量和能量等力学综合手段,解决复杂情境中的碰撞相关的问题。第一问,运用动能定理或运动学公式,对碰撞后的乙冰壶作分析,即可求出答案。第二问则需对碰撞过程分析,列出动量守恒和能量守恒即可解决。本题体现了核心素养中物理观念和科学思维的要求。

15:考查电磁组合场下的带电粒子偏转问题,题目与21年广东高考物理压轴计算题的花瓣形电子加速器模型类似,不同点是21年高考题是加速电场与环形偏转磁场组合,今年一模题是两个偏转磁场加一个加/减速电场。

本题前两问相对基础一些,第一问电性可由偏转受力方向判断,根据圆边界磁场径向射入与径向射出的特点,结合几何关系得到圆轨迹半径,便可由洛伦兹力提供向心力的公式求解比荷。第二问则是基础的动能定理求解电势差,注意电场力做功要把电性负号写上。第三问的难点在于分析粒子怎样偏转能满足第三次由电场加速前能经过P点,需要分类讨论有几种情况。突破点在于每次经内磁场偏转,相对O点的圆心角向下侧偏60°;每次经外磁场偏转,相对O点的圆心角向上侧偏一定角度θ。要回到P点,满足条件的θ可以是60°、120°、90°,故有三种情况。再结合几何关系分别求出圆轨迹半径,即可求解三种磁感应强度大小。

综上,此题虽然计算量不太大,难点在于逻辑思维分析,对考生综合能力有较高要求。

给学生的备考建议

卓越教育高考改革研究委员会物理专家团队认为,2025届广州一模将给未来备战高考带来以下启示:

①夯实教材基础,构建知识网络

深入理解教材原型(如卫星变轨、全反射等),梳理知识脉络。

②强化情景化建模能力

通过生活案例(如冰壶碰撞、电磁炮)训练物理模型提取能力

③注重思维进阶训练

针对压轴题(如组合场分类讨论),加强几何公析与逻辑严谨性训练。

④培养数学计算能力,避免粗心大意

本次考试,提出对学生的数学计算能力的要求,部分计算数据繁琐。